Notizia »

La storia della Brigata Casale

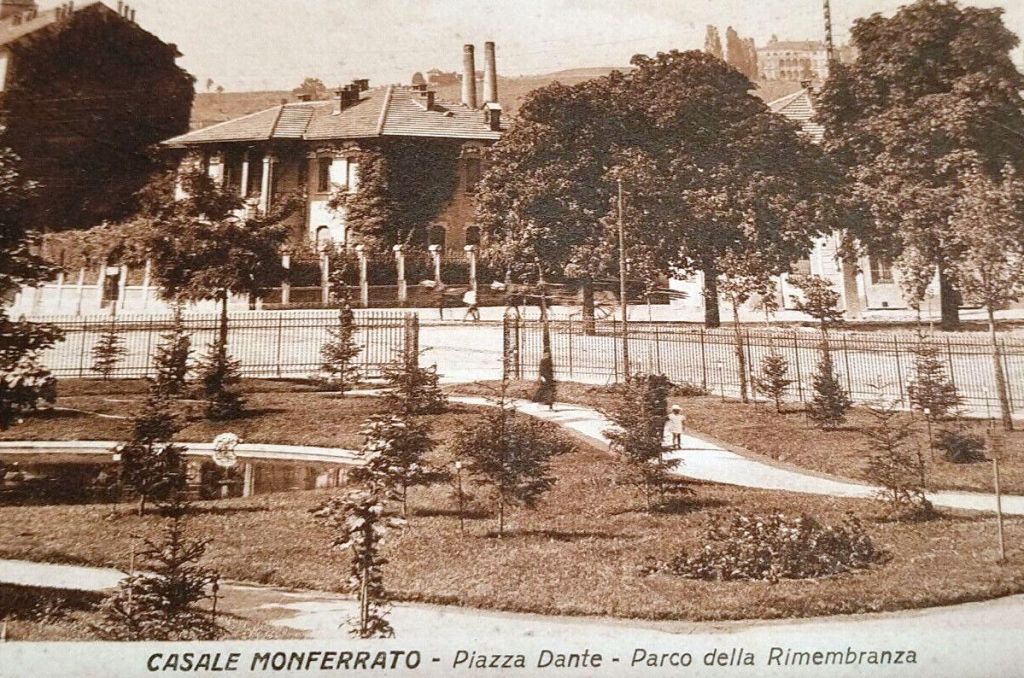

di Aldo Timossi - Parco della Rimembranza

Maggio 1923, un secolo fa. Con il semplice titolo “Ritornano…”, “Il Monferrato” annuncia che a Casale “cominciano a giungere le salme dei nostri gloriosi Caduti esumate dai cimiteri di guerra”. Il conflitto è terminato da cinque anni e la Terra monferrina, che ha visto cadere in quelle battaglie migliaia di suoi figli, finalmente può dar loro sepoltura nei paesi d’origine, pur se di non pochi resterà nei cimiteri la sola lapide con “disperso”.

Il Governo ha dato disposizione perché siano esumate nei tanti cimiteri di guerra, sulla base delle richieste presentate dai famigliari, a spese dello Stato. Anche per il Casalese, le onoranze devono seguire un preciso cerimoniale, dopo l’arrivo in treno e il trasferimento nella chiesa della Trinità in Piazza Urbano Rattazzi. Di questo tempio, oggi osserviamo solo qualche parziale architettura della facciata, ma ci aiuta lo storico locale Idro Grignolio, che nel 1992 trova informazioni nelle “Notizie Storiche” di Vincenzo De Conti e può scrivere, su queste pagine, che risale al 1364, ebbe a degradarsi nel tempo, finché a causa della fatiscenza venne abbandonata, sconsacrata dal Vescovo Angrisani e destinata ad uso profano, quindi venduta a privati nel 1955. Oggi ospita un’azienda informatica, ma sulla facciata resta la piccola lapide posta nel 1925, con l’iscrizione “Dopo il sacrificio della vita e la gloria dell’armi / tornati nella terra natia / primamente furono accolti e confortati da fraterne preci cristiane / i Casalesi morti nella Guerra Nazionale”.

In realtà, il primo feretro ad arrivare, già nell’Aprile ’22, è quello del tenente Carlo Gallardi, giornalista, caduto alla testa della sua Sezione mitragliatrici il 22 agosto 1917, presso l’Hermada, decorato di medaglia d’oro. Da Vercelli (il padre Ermenegildo è direttore e fra i fondatori del periodico "La Sesia") su un affusto di cannone prosegue per Trino, Camino e Fabiano di Solonghello, paese di origine della mamma, Ermelinda Barioglio. Con un poco di retorica, tipica del tempo, la cronaca del giornale tocca note di poesia: “Sotto un cielo schiettamente italiano per il suo simpatico azzurro, in un raggio di sole tiepido che accarezza l’anima (…) la salma si incammina verso il camposanto per scendere nella tomba di famiglia; l’estremo saluto viene dato con nobile discorso del parroco Don Giuseppe Lupano; la salma scende nella cripta e una pioggia di fiori la segue, la copre”.

Per i Caduti che tornano a Casale dalla primavera ’23, i funerali solenni “seguono una sola volta alla settimana nel pomeriggio di ogni domenica per dar modo alle Associazioni ed alla cittadinanza di partecipare nel maggior numero possibile”. II corteo funebre ha una precisa disposizione, ben 47 “soggetti” in ordine scrupoloso; precedono i feretri (“fiancheggiati da reparti della Milizia”), la scorta militare, le Compagnie religiose e il Clero; in coda, Scuole e semplici cittadini. Fissato e immutabile l’itinerario, per le vie Magnocavallo, Cavour, Roma, Liutprando, Vittorio Emanuele (oggi Mameli), Cavour, infine Giardini – dove nel 1928 il Re Vittorio Emanuele III inaugurerà il grandioso, pregevole monumento commemorativo, a emiciclo, opera di Leonardo Bistolfi - e Cimitero.

Le prime esequie, nel Maggio 1923, per il “Marchese Mario Ricci di Cereseto, valoroso ufficiale”, e per i fratelli tenente Vittorio e sottotenente Guido Langosco di Langosco, mitraglieri entrambi e decorati di due medaglie al valore.

Si susseguono i cortei, sempre con buon spazio sul giornale. Tra i tanti: Celeste Castellare di Mirabello; i casalesi Mario Boccara, Pietro Caprioglio, Pietro Verrando e Guglielmo Corino; Evasio Capra e Giovanni Repossi di Pomaro; Giovanni Ricci di Bozzole; caporal maggiore Lodovico Pittaluga di San Giorgio; ancora casalesi, i sottotenenti Vitale Bargero ed Eugenio Calleri, il capitano Mario Colonna, i soldati Pierino Oliaro, Paolo Casalone e Attilio Ganora, il tenente Francesco Parodi; il caporalmaggiore Ugo Ferrari di Frassineto Po. Un lungo elenco, forse troppe cerimonie, tanto che con il passare delle settimane subentra una certa indifferenza, il seguito diventa “tutt’altro che decoroso”, la gente si limita ad un saluto lungo le strade, qualche negozio abbassa le serrande, poco altro.

Anche al Parco della Rimembranza, allestito nella primavera sul lato nord di Piazza Dante, è affidato il ricordo delle vittime militari casalesi, quasi 500. Molti di più, sommando i Caduti già residenti nei paesi; nella cripta della chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Casale - consacrata nel 1922 - il fondatore don Ermenegildo Bianco inizierà la realizzazione di un Sacrario (V. Viaggio d’autore, di Angelino-Roggero, sul giornale del 19.12.2013; N.d.A.:) per ricordare tutte le circa 4.000 vittime delle guerre del Novecento, provenienti da 105 Comuni del Monferrato, delle province di Alessandria, Asti e Torino.

Il pietoso rientro prosegue nel 1924, e specie nei paesi l’emozione è grande, come sintetizza, con la solita enfasi, il cronista per Mirabello: “…vecchiette che si macerano nel dolore, ma pure sono forti, donne che private del compagno della loro vita dimostrano una fierezza spartana; c’è anche un vecchio tremulo che sorride: egli vede la Vittoria che benedice chi per lei cadeva”!

Arrivano le salme del sergente maggiore Enrico Ballarino di Frassinello, dei casalesi sottotenente Ernesto Spinoglio e artiglieri Evasio Lorenzo Caprioglio e Francesco Zavattaro. A Borgo San Martino, solenni esequie per il tenente Luigi Devecchi, caduto in Libia nel Dicembre 1911 durante gli scontri alla conquista del campo trincerato di Ain-Zara (Tripoli), nell’ambito della campagna italiana per occupare la Tripolitania.

aldo timossi (1 – continua)

FOTO- Parco della Rimembranza in piazza Dante (oggi Martiri)

Archivio

Archivio