Notizia »

Storia dell'aviazione (2)

di Aldo Timossi - Nasce l'Aero Club, il campo di volo è intitolato a Cappa

Il 1933 è anno decisivo per il volo a Casale. A Luglio ha grande eco la Crociera atlantica del decennale di creazione della Regia aeronautica; guidata da Italo Balbo, vi partecipa anche il casalese comandante Ottavio Frailich. Due mesi più tardi, un altro casalese, il Tenente colonnello Guglielmo Cassinelli, stabilisce il record mondiale di velocità con un idrovolante da corsa (“idrocorsa”) Macchi-Castoldi 72: ben 629,39 km/h. In città è forte l’entusiasmo, il podestà Caire prepara per l’11 Ottobre una grande festa per i due grandi aviatori. In quella occasione, il Console Michele Miglietta annuncia essere “stata organizzata nella nostra Città una Sezione d’Aero Club che s’intitola agli Eroici fratelli Silvio e Natale Palli”; Silvio è stato abbattuto nel cielo di Orsago il 29 ottobre 1918, Natale è caduto nel Marzo dell’anno successivo sul Mont Pourri, Alpi della Savoia, mentre tentava il primato del raid Padova-Parigi-Roma Centocelle (primo aeroporto in Italia, risalendo al 15 aprile 1909, quando addirittura Wilbur Wright venne a dare alcune dimostrazioni del suo aereo Flyer).

Al sodalizio, formalmente la Presidenza del RACI, ha già dato approvazione tramite l’Aero Club Provinciale di Alessandria, e “con simpatico gesto” hanno aderito i Tenenti Colonnelli Cassinelli e Cappa, il Maggiore Cavasonza, l’”atlantico” Capitano Fraili (il fascismo ha italianizzato i cognomi che sanno di straniero) ed altri ufficiali della Regia Aeronautica. Aggiunge Miglietta che “stanno dando parte attiva all’ascesa dell’Aero Club, il Podestà, il Segretario Politico e la famiglia Palli. Le popolazioni di Casale e del Monferrato accoglieranno certo con viva simpatia il sorgere del club”.

In effetti, la simpatia non manca. La cerchia dei soci si allarga, arrivano numerosissime le domande di ammissione da parte di cittadini di ogni classe sociale, tanto che nell’estate del ‘34 si contano ben 160 tesserati, destinati a salire nelle settimane successive a quasi 200. “Assolta così in modo brillante la parte riguardante la propaganda, si deve dare la dimostrazione che l’Aero Club non è sorto per scopo sedentario, ma per iniziare un’opera dinamica: il volo”. Miglietta, eletto presidente, ottiene l’autorizzazione per acquistare due esemplari di “Bonomi B.S. 17 Allievo Cantù”, un aliante libratore da addestramento, monoposto, adatto ad effettuare lanci con elastico o verricello per brevi voli veleggiati e planate. Di fatto nasce la scuola di volo a vela, la seconda in Italia gestita da un aero club, diretta dallo stesso Miglietta su nomina del Maresciallo Diaz della Vittoria, presidente del Reale Aero Club d'Italia (RACI).

Occorre trovare uno spazio per volare! L’area demaniale preparata dai militari in regione Sant’Ambrogio non pare adatta. Viene scelto un terreno prativo sulla riva destra del Po, a poca distanza da Villa Sordi, dove ben più tardi avrà sede la Motonautica, a monte della diga. Alla direzione tecnica e all’istruzione teorico-pratica viene chiamato Aldo Rossi, Capitano della Regia Aeronautica, che ha conseguito il brevetto di istruttore professionale di volo a vela alla Scuola di Pavullo.

Prendono l’avvio tre corsi, rispettivamente per Ufficiali della Milizia, Camice nere, civili. Complessivamente più di trenta allievi. “Il Monferrato” plaude “calorosamente alla bella iniziativa, certo che i maggiorenti casalesi appoggeranno - non solo platonicamente - la Scuola, in modo che essa abbia a divenire definitivamente una scuola selezionatrice di aquilotti che, come i Palli e i Cappa, sapranno domani difendere il bel cielo d’Italia e che, come Cassinelli e Fraili, sapranno dare sempre maggior fascino alle Ali Italiane”.

Tanta enfasi viene ben presto scossa dal primo incidente. Domenica 19 agosto ’34, durante una lezione, uno degli alianti, pilotato dal direttore Rossi, “precipita per rottura d’ala da circa sei metri”. Nella caduta, l’aviatore riporta la frattura del femore destro e di una costola, una ferita all’inguine e diverse contusioni ed abrasioni. “Subito raccolto dalle Camicie nere che frequentano il corso, viene trasportato all’Ospedale (ancora nel vecchio stabile di Via Lanza, il nuovo S. Spirito è in costruzione; N.d.A.) dove accorrono il console cav. uff. Miglietta, il seniore cav. Ballerino ed altri ufficiali della Milizia. Le condizioni del ferito sono andate da domenica notevolmente migliorando”. Rossi uscirà dal nosocomio “ancora claudicante e imbottito di gessature e bendaggi”, l’aliante e l’istruttore sono sostituiti, ma un secondo incidente, la stagione autunnale, nonché i “limitatissimi mezzi finanziari”, obbligano alla sospensione dei voli!

La pausa serve per riprendere in mano il progetto di un campo volo che possa ospitare anche velivoli a motore. Il Comune ha confermato la delibera di contributo per 150.000 lire, dunque si può proseguire. Febbrili contatti con il Demanio, la Deputazione provinciale (cui spetta la manutenzione dei campi utilizzabili anche per atterraggi forzati), il comando della 1.a zona aerea a Milano, il Ministero dell’Aeronautica; rilievi e planimetrie in regione Sant’Ambrogio dove i militari hanno già iniziato qualche lavoro; interessamento di “autorevoli personalità”. Rapidamente arrivano il decreto di assegnazione dell’area all’Aero Club e l’autorizzazione per l’inizio immediato dei lavori, legata alla dichiarazione di pubblica utilità.

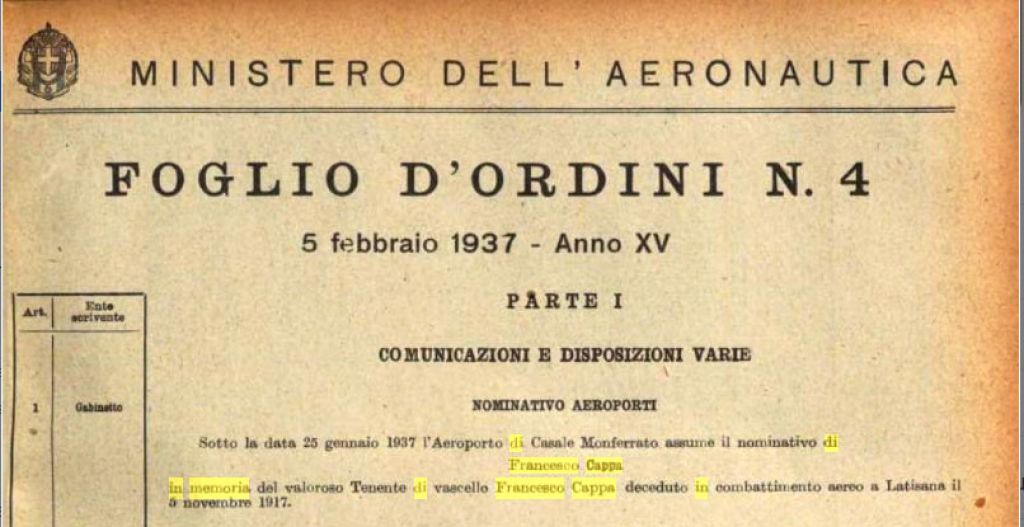

Nel 1936, mezza dozzina d’anni dopo il primo annuncio, il campo d’aviazione è finalmente agibile e stanno procedendo i lavori per la palazzina comando, “destinata - leggiamo in Grignolio - ad ospitare un gruppo di avieri del reparto manutenzione che occupa il grande hangar in metallo che insiste sull’attuale piazzale in cemento tutt’ora utilizzato per la sosta degli aeromobili”. L’ingegner Ugo Palli, fratello dei “gloriosi e ardimentosi Natale e Silvio, e di Italo attualmente in Libia”, in qualità di delegato RUNA (da quest’anno il RACI ha cambiato denominazione, diventando RUNA - Reale Unione Nazionale Aeronautica) annuncia la prossima intitolazione alla Medaglia d’argento Tenente di Vascello pilota Francesco Cappa, il cui idrovolante Macchi L3 fu abbattuto dagli Albatros D.III dell’esercito austriaco durante un’azione nel cielo di Latisana, il 5 novembre 1917. Con Foglio d’ordini n.4 il Ministero dell’Aeronautica formalizza tale nominativo, decorrenza 25 gennaio 1937.

2-continua

FOTO- Il foglio d'ordine con cui si intitola l'aeroporto di Casale a Francesco Cappa

Archivio

Archivio