Notizia »

Sabato 9 dicembre "Io non valgo quest’ombra di foglia…”

Manica Lunga del Castello in ricordo di Ravasenga

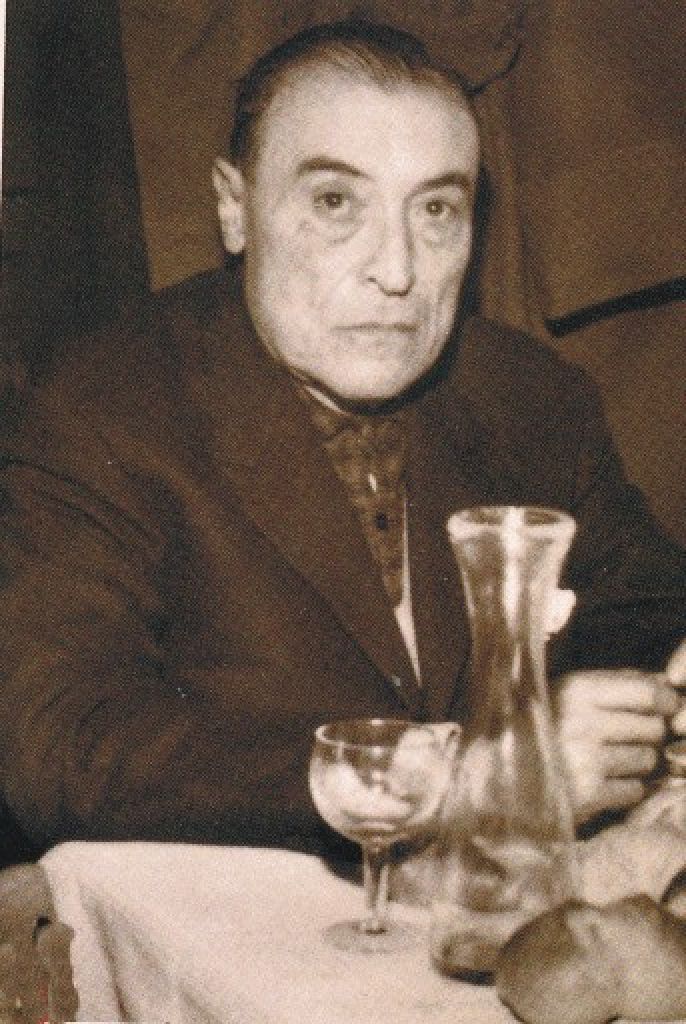

Piero Ravasenga, nato il 17 lugluo 1907 a Borgo S. Martino, è figlio di Agostina Vigliani e del medico condotto del paese.

L’ambiente della sua infanzia e adolescenza è il classico salotto della media borghesia dell’800, il riferimento culturale di una piccola comunità dove la madre rappresenta il fulcro, quella dona che per Ravasenga resterà sempre il grande mito della sua vita. Un salotto frequentato anche da artisti di fama: da Gozzano a Pelizza da Volpedo, da Garoglio a Battaglieri. In questo ambiente “magico”, soprattutto per un piccolo centro quale Borgo, Ravasenga si forma culturalmente, compiendo gli studi presso il Collegio Salesiano prima ed a Genova poi, per conseguire la licenza liceale a Casale.

A Genova compie gli studi universitari di Giurisprudenza la cui tesi è presentata a Torino. Nel ’24 è iscritto alla Filarmonica di Casale e si laurea. Il poeta contemporaneo che più cattura la sua immaginazione è Gabriele D’annunzio al quale si ispira nei suoi lavori e, man mano, nelle sue scelte politiche di vita. Il fascismo di Ravasenga è un’esperienza carica di ideali politici che nulla ha a che vedere con considerazioni di natura economica e di classe, come riveleranno poi gli avvenimenti successivi. Quando infatti nel 1929 vengono firmati i Patti Lateranensi il Ravasenga si stacca decisamente dalla politica di Mussolini nella quale non riconosce più quella spinta rivoluzionaria che lo aveva inizialmente coinvolto.

Nel 1931 muore la madre: è il primo avvenimento tragico e traumatico della vita di Ravasenga che tenta di superarlo ubriacandosi ad Occimiano per riprendersi solo due giorni dopo la morte dell’amata madre. Durante i funerali ha istanti di disperazione che rasentano la follia: Ravasenga esca da una sorta di limbo protettivo che gli aveva impedito di crescere e maturare, ma che l’aveva reso assolutamente felice.

In questi anni scrive i suoi primo romanzi: “Morte della sensitiva” (1930), “Memorie di primavera” (1933), “Prossimamente Anteo” (inedito), “Dioniso” (ispirato a letture di Nietzsche, amatissimo dopo D’Annunzio). Dopo un breve viaggio a Parigi, è ricevuto nel ’34 da Mussolini con il comitato di redazione de “L’Universale”, tra cui Montanelli, Alberto Lucchini, Roberto Pavese, Bianchini, ecc. È il periodo in cui corrisponde con svariati giornali insieme ai più bei nomi della poesia italiana, anche se le distanze prese dal fascismo gli allontanano anche la possibilità di pubblicare. Dopo diverse esperienze (tra cui la guerra d’Eritrea, un corso di sottoufficiale ad Asti ed il carcere a Parigi nel ’37) nel 1938 pubblica “Sacramentale” su una rivista edita da Ciliberti.

Dopo una sporadica esperienza lavorativa, nel 45 muore il padre e l’anno successivo lo vediamo unirsi a marxisti-bordighisti in una inspiegabile preferenza, che si motiva così solo l’amore per la trasgressione. L’opportunismo di Ravasenga, insieme alla ricerca di emozioni, diventa in questo periodo predominante: nel’47 finge una vocazione a Viterbo che gli consente una tranquillaesistenza in un convento di frati, per darsi poi alla propaganda elettorale al servizio dei più disparati gruppi politici italiani, purchè ben retribuito. Ma è anche solito frequentare il bel mondo di via Margutta a Roma e diventare, improvvisamente, bracciante presso le miniere di talcografite, se pur per un breve periodo. Dal ’53 al ’55 è ospite d’inverno delle Casa di Riposo dato che la sorella diffida a lasciargli casa e sostanze durante i mesi della sua assenza. Pubblica ancora, anche se sempre a bassissima tiratura: “Tradizioni Mediterranee” (1954), “Campagna” (1954), “Invito nel Monferrato” (1955), “Il Monferrato e i suoi castelli” (1958), nonché “Antologia dei poeti veri” e “La bellezza del mondo” (1959). Vive pressochè dell’elemosina e della carità degli amici pur mantenendo un certo orgoglio nei suoi atteggiamenti che mai furono da accattone. Ideologicamente si pone in contrasto a quella che definisce “la plebe”, intendendo con questo termine non gli umili, ma coloro che pur vantandosi dimostrano di essere nullità. Ben presto arrivano i suoi romanzi più conosciuti, “”Io non valgo quest’ombra di foglia” (1961 – poesie) e soprattutto “Magnolie per Siglinda” (1963) nel quale, abbandonato lo stile dannunziano, si rivela la reale vena poetica di Ravasenga nell’immagine della vita che si perpetua: il tempo non esiste, è solo incidentale; esistono solo i fatti, gli eventi che vengono vissuti nella loro unicità. Più avanti arriva “Le nevi di una volta” ispirato alla ballata del famoso testamento di Villon, il poeta maledetto. Ma è nel titolo di questo romanzo l’unico tratto che accomuna Ravasenga ai “maudits”, poiché non c’è mistero e tragedia nella sua vita, se mai9 la rincorsa affannosa e randagia verso l’infinito, l’eterno ritorno. Muore ad Alessandria, in sanatorio, nel 1978.

Il Circolo Culturale “Piero Ravasenga”, appunto intitolato al poeta di Borgo, intende ricordarlo in questo centodecennale della nascita sabato 9 dicembre, con lo spettacolo “Io non valgo quest’ombra di foglia…” che si terrà presso la Manica Lunga del Castello dei Gonzaga a Casale dalle ore 21,15, quando, all’interno della mostra “Mosaico”, il Collettivo Teatrale di Casale Monferrato leggerà alcune pagine scelte del tormentato scrittore. L’entrata sarà libera a tutti.

Archivio

Archivio